Sentire il tempo e le vibrazioni, intervista di Fabio Pariante a Bianco-Valente, 2021

In un periodo in cui le nostre vite sono sospese a causa della pandemia, dovremmo porci delle domande che ci facciano apprezzare il senso della vita, migliorando il nostro modus vivendi. Apprezzare di più le cose semplici che ci circondano ogni giorno, che potremmo dare per scontate. Pesare il tempo, lo spazio, la percezione, le relazioni con l'ambiente e il nostro rapporto con la natura: sono collegamenti che dovrebbero aiutarci a definire meglio le nostre priorità e a cogliere il peso delle cose più importanti.

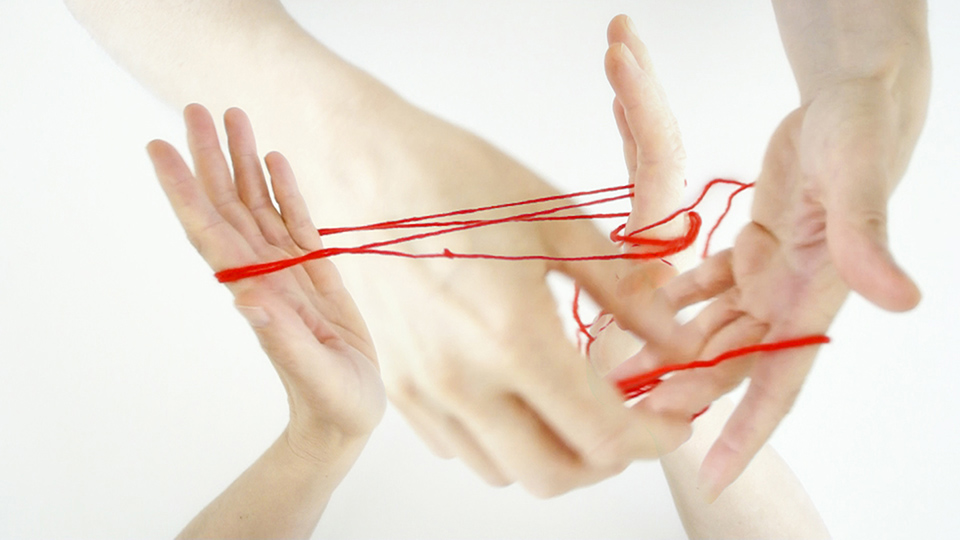

Come uno sguardo distratto a uno sconosciuto, e percepire le sue vibrazioni. Un sentimento per sentire l'altro: l'empatia.

Il duo italiano Giovanna Bianco (Latronico, 1962) e Pino Valente (Napoli, 1967), meglio conosciuti come Bianco-Valente, dal 1994 documentano aspetti antropologici attraverso il rapporto tra corpo e mente con diversi medium. Dalla fotografia al video, passando per l'installazione e la performance.

I loro progetti raccontano storie su cui riflettere: un'emozione, un evento, una traccia nel tempo dove le parole diventano un mezzo espressivo essenziale per rilasciare allo spettatore di turno informazioni sul territorio. Il mare non bagna Napoli e Relational, creato per il Museo MADRE (Napoli), Come il vento in Libano, oppure Tu sei qui a Palazzo Strozzi a Firenze sono tra i loro ultimi progetti. Nessuno escluso è stato realizzato a Napoli, la città dove Bianco-Valente vivono e da cui possono meditare per il prossimo viaggio, per la loro prossima storia.

Per FRONTRUNNER, i due artisti raccontano le loro emozioni, passo dopo passo.

Fabio Pariante

Bianco-Valente, come è nata la vostra intesa artistica?

Bianco-Valente

Ci siamo incontrati nel 1994, eravamo studenti universitari e pur frequentando già le gallerie e alcuni artisti, l’arte non era nella nostra idea di futuro. Giovanna aveva acquistato una videocamera per realizzare la sua tesi in Storia del cinema e con molta naturalezza abbiamo cominciato a usarla sperimentando distorsioni cromatiche e alterazioni prospettiche. Riprendevamo le scene usando poca luce, ottenendo così immagini appena visibili nel rumore di fondo. Eravamo affascinati dalle immagini mentali e volevamo ricrearle in formato elettronico.

Dopo un paio di anni avevamo già cominciato a esporre video e videoinstallazioni in Italia e a collaborare con gallerie importanti. Le opere erano basate sulle tecnologie ma in realtà ci interrogavamo su concetti di ordine filosofico, studiavamo la dualità corpo mente e il modo in cui le diverse forme di vita si sono evolute sviluppando la capacità di percepire la realtà esterna e interagire con essa.

Nei primi anni duemila abbiamo lavorato molto sul concetto di intelligenza artificiale, realizzando una serie di installazioni basate su personal computer programmati per svolgere compiti emblematici, come leggere dal vivo alcune poesie, oppure immergersi in un calcolo infinito da cui venivano estratti dei dati parziali che, tradotti in frequenze sonore, generavano un suono che somigliava al frangersi delle onde del mare sulla spiaggia. Anche queste opere erano basate sulle tecnologie, ma ciò che ci interessava era sollecitare riflessioni di tipo esistenziale.

F.P.

Lavorate spesso anche all’estero, perché avete scelto di vivere in Italia e quanto è determinante vivere a Napoli per la vostra produzione artistica?

B-V

Consideriamo un privilegio poter vivere nel centro di questa città che esiste da 2.500 anni e che, in tutto questo tempo, pare essersi dedicata unicamente ad accumulare meraviglia e orrore. Tutto ciò che ha da offrirti.

Qualunque cosa si metta in scena in un teatro qualsiasi del mondo, a Napoli è già successa, quelle battute le abbiamo già ascoltate, per strada, pronunciate da persone comuni.

Ciò che in altri luoghi si considera futuro qui è già avvenuto, lo abbiamo già vissuto.

Parafrasando Umberto Eco, possiamo dire che Napoli senza il resto del mondo continuerebbe a esistere, praticamente uguale a se stessa, mentre il mondo, senza una città come Napoli e tutto l’immaginario che da essa si irradia, non potrebbe certo essere lo stesso.

F.P.

Come nasce un progetto di Bianco-Valente e cosa provate quando lavorate a un progetto?

B-V

Le opere in scala monumentale o l’interazione con una comunità di persone sono elementi complessi che non possono essere testati nel proprio studio, possono solo essere immaginati e poi, quando arriva il momento di mettere in pratica il progetto, bisogna essere pronti a cavalcare l’onda di tutti gli imprevisti e le modifiche che si rendono necessarie per adattare ciò che si aveva in mente alla realtà. Questa è fatta di persone, luoghi, momenti, dispositivi che interagiscono ogni volta in maniera diversa e imprevedibile. Col tempo abbiamo compreso che sono tutti questi adattamenti a rendere l’opera pienamente vitale, contemporanea, necessaria.

Fra le capacità che abbiamo maggiormente sviluppato negli anni, c’è proprio quella di raffigurare mentalmente i possibili esiti di un progetto. Durante le fasi di lavorazione diventiamo un po’ come degli acrobati che provano a tenere tutto in equilibrio, soprattutto i rapporti fra le persone coinvolte, almeno fino al momento dell’inaugurazione. È una pratica molto faticosa, ma crediamo che sia il giusto prezzo da pagare se si vuole continuare a sperimentare e innovare attraverso il lavoro.

Quando poi si materializza nella realtà l’opera che per mesi è rimasta confinata nella propria mente, si viene travolti da emozioni molto profonde che ripagano ampiamente di tutti gli sforzi fatti.

F.P.

Relational, Tu sei qui, Misuro il tempo, Ogni dove, Terra di me, Il mare non bagna Napoli, per citarne alcune; ogni opera si fa voce del territorio di riferimento. Quanto conta il peso delle parole nei vostri lavori?

B-V

Siamo l’unica specie che utilizza una forma di comunicazione così complessa e articolata. Durante le fasi dell’evoluzione che ci hanno differenziato dagli altri primati, la comparsa e lo sviluppo del linguaggio hanno fatto sì che il nostro cervello si specializzasse nell’acquisire informazioni dalla realtà esterna attraverso il racconto delle esperienze degli altri individui.

Questa predisposizione ci ha resi ancestralmente dipendenti dalle storie: favole, racconti mitologici, romanzi, film, fumetti, opere teatrali, social media etc. Quando leggiamo un testo o ascoltiamo un racconto, nel cervello prende spontaneamente forma un palinsesto di immagini evocato da quelle parole. Questo immaginario “indotto” va ad arricchire il nostro bagaglio esperienziale, integrandosi quasi indistinguibilmente con i ricordi legati alle nostre esperienze “reali”.

Come artisti visivi siamo molto interessati a questa interdipendenza fra parola e immagine e, in diversi interventi nello spazio pubblico, andiamo a modificare la percezione che si ha di un determinato luogo, interponendo una frase emblematica fra l’osservatore e lo scenario circostante.

F.P.

Connessione, tempo e percezione, da sempre sono alcuni aspetti al centro della vostra ricerca artistica: cosa rappresentano per voi e come interpretarli oggi in periodo di pandemia?

B-V

Siamo fatti di tempo, almeno quanto lo siamo di carne, ossa e desiderio.

F.P.

Per un artista, qual è il giusto compromesso tra se stesso e l’opera di turno?

B-V

Crediamo che le opere non siano l’aspetto più importante nella vita di un artista e, probabilmente, neanche ciò che resterà come traccia significativa del proprio percorso. È molto più importante imbastire connessioni con altre personalità e altre discipline, mantenere attivi spazi di confronto, progettare interventi per lo spazio pubblico, continuando a sollecitare riflessioni anche fra coloro che non metterebbero mai piede in un museo o una galleria.

Ciò che resta alla fine di un percorso di lavoro è l’influenza che il proprio esempio ha avuto nelle nuove generazioni, anzi meglio, sono le opportunità che si è stati in grado di creare per le nuove generazioni di artisti.

F.P.

Con Nessuno escluso il concetto di “inclusione” è un invito verso nuovi luoghi, incontri tra culture, integrazione, coesistenze. Due parole che in qualche modo rassicurano, quindi cancellano la solitudine del singolo soprattutto oggi. Come e quando è nato questo progetto a Napoli?

B-V

L’omologazione non ha mai portato nulla di buono. Per progredire serve il confronto con persone portatrici di una storia diversa dalla nostra, in grado di mostrarci l’esistente da una diversa prospettiva.

Il centro di Napoli è fra le aree più densamente abitate d’Italia e da secoli nelle sue strade, in ogni palazzo, convivono famiglie di estrazione sociale molto diversa. Questo confronto serrato ha reso la città un potente generatore di storie e di immaginario, che sono ben rappresentati in tutto il mondo, in musica, teatro, cinema, letteratura, arte.

La mercificazione della città a scopo turistico e il conseguente fenomeno di gentrificazione stanno però lentamente svuotando i quartieri del centro dai suoi abitanti storici, come gli studenti fuorisede e le famiglie meno abbienti, sfilacciando così le maglie dell’articolato tessuto sociale e inibendo, in prospettiva, la capacità di generare visioni non omologate nelle arti e nella cultura.

Attraverso l’opera Nessuno escluso, posta idealmente all’ingresso della città, intendiamo porre questa questione, ricordando che Napoli, con la sua millenaria storia di accoglienza, integrazione, trasformazione, ha sempre saputo creare ricchezza proprio a partire dalle differenze.

F.P.

In generale, cosa manca secondo voi nell’arte? E quando un’opera d’arte diventa universale, che parla/arriva a chiunque, è di tutti?

B-V

Manca il coraggio. Le gallerie che intendono fare ricerca dovrebbero approfittare di questo periodo di crisi per dare maggior spazio ai giovani artisti, coinvolgendo anche giovani critici nella curatela di mostre o nella scrittura di testi critici. Visto che anche proponendo artisti più riconosciuti le vendite sono comunque scarse, tanto vale investire con maggior decisione nella ricerca, in vista di sviluppi futuri.

In quanto agli artisti, dovrebbero liberarsi dall’ossessione per l’opera-feticcio, acquisire piena consapevolezza del proprio ruolo di attore politico e culturale, operando sempre di più al di fuori degli atelier. Se il proprio nutrimento e i termini di paragone rimangono tutti circoscritti all’interno della bolla dell’arte contemporanea, fatta di gallerie, fiere, collezionisti, musei, in pochi anni si possono perdere tutti gli stimoli, ritrovandosi avvitati su se stessi a ripetere stancamente gli stessi gesti.

Non bisogna avere paura di continuare a fare ricerca, innovare, creare ponti con altri ambiti, fallire magari, ma per rinascere ogni volta più forti e consapevoli di prima.

F.P.

Quali sono i prossimi progetti?

B-V

A Cielo Aperto, il progetto di arte nello spazio pubblico che curiamo dal 2008 insieme a Pasquale Campanella a Latronico, in Basilicata, quest’estate sarà il teatro di uno degli eventi di Comunità Resilienti, il Padiglione italiano della Biennale di Venezia Architettura.

Stiamo preparando una pubblicazione e un evento espositivo che vedrà il coinvolgimento di artisti e alcuni studiosi di diversi ambiti disciplinari, a cui chiederemo di illustrare la loro visione sulle pratiche da mettere in atto nelle aree interne, per poter affrontare questo particolare momento di crisi.

Stiamo poi lavorando a dei progetti di opere installative che saranno realizzate in Puglia, a Palermo e ad Ottawa, in Canada.

Pubblicato in inglese sul magazine americano Frontrunner, 2021